Punk Féministe

- Riot Grrrl : révolution féministe émergée de la scène punk américaine au début des années 1990.

- Fusion music, engagement politique radical, culture alternative et empowerment féminin.

- Figures phares : Bikini Kill, Bratmobile, Sleater-Kinney, dont l’influence persiste en 2025.

- Recours massif aux zines DIY pour propager les idées, tisser des réseaux et bouleverser les codes du patriarcat.

- Mouvement marqué par le slogan « Girls to the front » et une contestation ouverte des violences sexuelles, du sexisme et du racisme.

- Critiqué pour son homogénéité sociale, il a tout de même ouvert la voie à une diversité accrue dans la scène féministe alternative mondiale.

- Postérité : du « girl power » mainstream à Pussy Riot, le feminist punk irrigue la culture, la mode et la musique contemporaine.

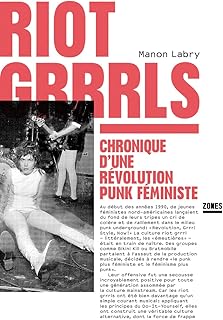

Le mouvement Riot Grrrl fait aujourd’hui figure de mythe fondateur dans l’histoire des luttes féministes et de la contre-culture punk. Né au cœur d’une Amérique en mutation, il a renversé les représentations habituelles de la femme dans la music et la société, instaurant un nouvel espace d’auto-affirmation. Sur scène comme dans la vie quotidienne, les grrrls ont lutté pour une occupation physique et symbolique des lieux de pouvoir, des clubs underground aux pages des fanzines.

Les années 1990 voient éclore dans des villes comme Olympie et Seattle un féminisme irrévérencieux qui va au-delà des mots. Porté par des groupes tels que Bikini Kill ou Sleater-Kinney, ce mouvement amplifie la voix des femmes et des minorités au sein de la music punk. Ils forgent une esthétique sonore et visuelle radicale, soutenue par une éthique DIY et une solidarité qui transcende les frontières musicales et politiques.

Histoire et impact du mouvement feminist punk Riot Grrrl dans la scène alternative

Le début des années 1990 aux États-Unis marque un tournant où de jeunes femmes, excédées par leur marginalisation dans la scène punk souvent dominée par les hommes, décident de renverser la donne. L’épicentre de ce séisme culturel se situe à Olympia et Seattle, où la frustration se mue rapidement en action collective. Riot Grrrl naît comme une réponse urgente à la trivialisation des agressions sexuelles, à la ségrégation raciale et aux multiples formes d’invisibilisation, croisant des influences issues du féminisme, de la queer culture, et d’un ras-le-bol générationnel vis-à-vis du capitalisme culturel.

S’il existe des précédents à cette irruption, tels que le punk originel anglais des années 1970 avec Patti Smith ou Siouxsie Sioux, Riot Grrrl s’empare des outils d’une époque et d’un contexte nouveaux. Le mouvement fait résonner un alliage original : riffs saturés, slogans scandés, concerts où l’on invite explicitement les filles à se placer devant la scène, devenant visibles, audibles, en sécurité. Les fondatrices du groupe Bikini Kill, Kathleen Hanna, Tobi Vail et Kathi Wilcox, déclarent dès leurs débuts un « state of emergency » féministe et imposent un son abrasif, rapide, résolument engagé.

La scène riot grrrl refuse toute compromission. Sa music privilégie la spontanéité sur la technicité, la déclaration politique sur l’esthétique consensuelle. Dans les textes des chansons, la dénonciation des violences de genre, le racisme, l’auto-dépréciation intériorisée mais aussi la fierté d’être différente occupent une place centrale. Avec leurs morceaux courts, percutants et sans filtre, Bikini Kill ou Bratmobile lancent un souffle qui inspire la création de dizaines de groupes, autant de poches de résistance simultanées.

Dans une Amérique traversée par la troisième vague du féminisme, le riot grrrl participe à une relecture des conflits de genre. Alors que la pop mainstream perpétue des stéréotypes de passivité ou d’objectification, ici, la music devient l’arme de la contestation. Le célèbre « Girls to the front » lancé par Kathleen Hanna ne se limite pas au public : il invite à un repositionnement global des pratiques culturelles, et appelle à une sororité active et révoltée.

Face à l’indifférence, voire au rejet, de l’industrie musicale, le riot grrrl adopte le DIY (Do It Yourself) comme principe cardinal. Hors des circuits commerciaux, le mouvement s’organise autour de concerts autogérés, de collectifs et surtout de zines, ces fanzines artisanaux où se cristallisent analyses, témoignages, poèmes, dessins, adresses, stratégies de survie et conseils d’autodéfense. Chaque publication diffuse hors des grandes villes une contre-culture affranchie des critères médiatiques traditionnels.

| Élément | Rôle/Impact dans le Riot Grrrl |

|---|---|

| Bikini Kill | Détonateur du féminist punk, affirmation de la visibilité des femmes dans la music, diffusion internationale du slogan « Girls to the front ». |

| Bratmobile | Renforcement de l’éthique DIY, promotion du dialogue entre filles, critique acrimonieuse du sexisme quotidien. |

| Les zines | Diffusion des idées, voix pour les expériences marginalisées, construction d’un réseau solidaire féminin. |

| Sleater-Kinney | Passage du punk rock à l’indie, intégration des luttes intersectionnelles dans la music alternative. |

| Heavens to Betsy | Exploration des thèmes du harcèlement sexuel et de la difficulté à s’affirmer dans un monde normé. |

Aujourd’hui, l’essentiel de cet héritage demeure : dans les festivals alternatifs, sur les réseaux sociaux, à travers l’activisme féministe et même dans le merchandising indépendant inspiré des premières années riot grrrl. Le mouvement aura réussi à combiner création artistique, réflexion politique et existence concrète d’un nouveau modèle d’autonomie culturelle.

Origines et spécificités du feminist punk Riot Grrrl dans les années 1990

Loin d’être une simple réaction à l’oubli des femmes dans le punk, Riot Grrrl trouve ses racines dans un faisceau de références et d’expériences. Il hérite à la fois de la contestation nihiliste des Sex Pistols, des expérimentations de Patti Smith, du radicalisme scénique de Siouxsie Sioux et de la créativité transgressive de Vivienne Westwood. Mais alors que le punk des années 1970 s’accommode encore parfois de codes sexistes, la génération riot grrrl refuse la compromission.

Dans un contexte de montée en puissance des débats sur le corps, la sexualité, l’identité de genre et l’intersectionnalité, le féminisme de troisième vague trouve dans la music riot grrrl une chambre d’écho sans précédent. À l’écart des projecteurs médiatiques, des salles de répétition bricolées et des garages naissent des hymnes qui appellent à la réappropriation : « Suck My Left One » de Bikini Kill, « Cool Schmool » de Bratmobile, ou « Rebel Girl », qui devient un manifeste moderne du feminism.

- Revendication féministe : Droit de parler, crier, créer et décider, que ce soit sur scène ou sur papier.

- Esprit DIY : La production de music, d’images, de vêtements ou de zines relève de l’autodétermination.

- Critique sociale : Les textes abordent ouvertement la culture du viol, le slut-shaming, la précarité, la santé mentale, la sororité.

La spécificité de Riot Grrrl réside dans le lien indissoluble entre art et engagement : chaque acte artistique est militant, chaque intervention politique réinvente la pratique artistique. Des actions directes sont menées : manifestations devant des cliniques, collectes de fonds pour le droit à l’avortement, ateliers d’autodéfense, ou organisation de concerts-bénéfice.

L’esthétique visuelle n’est pas laissée au hasard. On détourne les uniformes, les codes de la mode mainstream et on s’approprie l’iconographie des comics, des affiches contestataires et même celle de la culture pop. Ce choix — tout en déstructurant les normes habituelles — devient à la fois revendication et armure, une façon d’habiter l’espace public sans demander la permission.

Des figures masculines comme Kurt Cobain (Nirvana) prennent position en faveur du feminist punk, tout en rappelant la nécessité d’un dialogue dans un milieu très polarisé. Certains groupes partenaires, tels que Huggy Bear au Royaume-Uni, diffusent la dynamique riot grrrl en Europe. La collaboration avec Joan Jett, icône rock indomptable, marque aussi la volonté de créer des ponts entre générations de femmes rebelles.

| Rôle/Figures | Apport au punk féministe |

|---|---|

| Viv Albertine (The Slits) | Emancipation scénique; exploration des rapports de genre sur la music et l’image. |

| Patti Smith | Mix entre poésie et fureur, poésie contestataire, revendication d’un punk féministe intellectuel. |

| Siouxsie Sioux | Construction d’un modèle d’indépendance, style visuel subversif, exploration queer dans la music. |

| Vivienne Westwood | Déformation spectaculaire des codes vestimentaires, inspiration directe de la mode alternative. |

À l’heure où la redéfinition de la place des femmes dans les arts ne cesse de s’amplifier, cette vague originelle du riot grrrl continue d’inspirer tant par sa radicalité que par son inventivité, et pose les jalons essentiels du feminism contemporain.

Lire aussi : Artistes Punk Queer : Histoire, Figures Clés et Nouvelles Scènes

Figures emblématiques et héritage culturel du feminist punk dans la musique et le militantisme

La force subversive du punk féministe se mesure par l’impact de ses personnalités, de ses groupes, mais aussi par la façon dont il a reconfiguré la notion même de communauté artistique et militante. Aujourd’hui, le mot « riot grrrl » est devenu synonyme de résistance, d’anticonformisme et de créativité brute. Les grandes figures du mouvement n’ont pas seulement bousculé la scène musicale, elles ont conçu un modèle transposable et toujours neuf pour repenser les rapports de genre, de race et d’identité dans la société.

Kathleen Hanna, frontwoman de Bikini Kill, reste l’incarnation majeure du riot grrrl. Voix rauque, regard défiant, elle considère la music non seulement comme une arme, mais aussi comme une matière vivante, organique, émancipatrice. Sa collaboration avec Joan Jett sur « Rebel Girl » consacre leur statut de pionnières, tout en imposant un standard pour les générations à venir. Corin Tucker et Carrie Brownstein de Sleater-Kinney — dont l’évolution vers une musique plus indie rock prouve la capacité du mouvement à se réinventer — incarnent l’ouverture à l’intersectionnalité et la volonté constante de renouvellement.

- Figures phares : Bikini Kill, Bratmobile, Sleater-Kinney, Heavens to Betsy, Huggy Bear, Joan Jett ; diversités d’approches et de sonorités.

- Soutiens marquants : Kurt Cobain (Nirvana), défenseur du feminist punk et du safe space dans le rock.

- Zines déterminants : « Girl Germs », « Jigsaw », « Chainsaw », « Bikini Kill Zine », supports de l’autonomie culturelle.

Les zines, véritables nerfs du mouvement, se distinguent par leur diversité de ton, leur humour noir et leur absence totale de censure. Leur mode de production, artisanal et collaboratif, symbolise ce refus catégorique de l’autorité masculine — mais aussi de toute forme de centralisation du pouvoir au sein du riot grrrl lui-même. À travers ces supports, des milliers de jeunes femmes trouvent une voix, partagent leurs traumatismes ou leurs victoires, échangent des conseils de protection ou de création, et bâtissent une contre-culture féconde.

Le tableau de l’héritage du riot grrrl est dense : des festivals alternatifs dédiés, la montée en puissance des collectifs féministes à travers le monde, une vague de groupes pop et rock portés par un « girl power » revendiqué. L’éthique du DIY et de la solidarité traverse aujourd’hui des initiatives comme la music de Pussy Riot, collectif russe que le contexte politique n’a pas empêché de clamer son « punk feminism » devant le monde entier.

| Groupe/Collectif | Pays | Spécificité |

|---|---|---|

| Bikini Kill | États-Unis | Pionnière du riot grrrl, engagement féministe explicite, concerts performatifs. |

| Sleater-Kinney | États-Unis | Réinvention entre punk, indie et post-punk, approche intersectionnelle. |

| Bratmobile | États-Unis | Lyrisme désinvolte, critique sociale acérée. |

| Huggy Bear | Royaume-Uni | Diffusion européenne de la mouvance riot grrrl, dialogue transatlantique. |

| Pussy Riot | Russie | Mélange performance, punk, emblème du féminisme militant XXIe siècle. |

La portée du mouvement se lit dans l’essor de collectifs féministes, la création d’espaces physiques dédiés à la music punk féminine et à l’art queer (du Ladyfest aux Girls Rock Camps) et la banalisation de figures puissantes dans les médias culturels. Les slogans du riot grrrl se retrouvent sérigraphiés sur des t-shirts ou repris dans des podcasts féministes du monde entier.

Néanmoins, certaines critiques internes persistent : si la scène riot grrrl a ouvert de précieuses brèches, elle reste longtemps dominée par des femmes blanches, cisgenres, issues de milieux éduqués. Les questions de racisme et de queerphobie traversent le mouvement : une partie de l’héritage est désormais de penser l’inclusion, la visibilité des sujets trans, racisés ou précaires. C’est ainsi que la relève s’empare encore aujourd’hui du feminism punk, sur fond de débats, mais toujours dans une énergie d’ouverture et de contestation.

Groupes clés, zines DIY et prolongements contemporains du punk féministe

Aux côtés de Bikini Kill, d’autres groupes marquent de leur empreinte la décennie et l’héritage du riot grrrl. Sleater-Kinney, avec leur son ciselé et leur puissance scénique, connectent la radicalité punk à une forme d’expérimentation indie. Bratmobile joue de la provocation et de l’autodérision, ses paroles oscillant entre confession brutale et ironie mordante. Heavens to Betsy, duo fondé par Corin Tucker et Tracy Sawyer, explore l’intimité blessée, l’angoisse et la colère, créant une music dense et politique.

Le collectif Huggy Bear exporte la dynamique riot grrrl au Royaume-Uni, relançant l’attention sur les minorités et les interactions transatlantiques. Côté zines, « Jigsaw » (Tobi Vail), « Girl Germs » (Alison Wolfe), ou le « Bikini Kill Zine » deviennent des archives vivantes de la sous-culture. Ils compilent récits d’agressions, astuces anti-harcèlement, poèmes furieux, dessins subversifs et listes de groupes à suivre. L’esprit DIY règne : photocopies, agrafes, bouts de scotch, tout est prétexte à la diffusion de savoirs alternatifs.

- Importance centrale des zines : partage d’outils d’autodéfense, élaboration de répertoires musicaux, encouragement à la création indépendante.

- Actions collectives : organisation de concerts solidaires, levées de fonds féministes, campagnes contre le harcèlement et pour l’avortement.

- Affiche et graphisme : rupture avec la normativité, multiplication d’icônes contestataires.

Aujourd’hui, le feu du riot grrrl alimente une multitude de mouvements : de la scène alternative sud-américaine, où la music punk féministe explose, à l’apparition de figures mondiales comme Pussy Riot. Elles traduisent l’esprit originel en action directe contre l’autoritarisme et en défense des droits humains. Le punk féministe irrigue même la pop et l’indie, via la récupération du « girl power » par des groupes mainstream — non sans tension quant à la récupération commerciale de ces marqueurs historiques.

Le riot grrrl aura donc transformé la manière d’entendre la music : dès lors qu’un collectif, un fanzine ou une scène revendique le refus du silence, la puissance de l’autonomie, et la liberté intransigeante de nommer le sexisme sous toutes ses formes, il prolonge la vague initiée par Bikini Kill et ses sœurs.